Donne nella Napoli spagnola: una mostra per il 25 novembre

Donne nella Napoli spagnola una mostra nella giornata dedicata alla denuncia della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, la cultura può farsi strumento di memoria e riscatto.

La mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, alle Gallerie d’Italia di Napoli (20 novembre 2025 – 22 marzo 2026), offre proprio questo: un viaggio nella vita, nell’opera e nella resistenza creativa delle donne in un secolo che raramente ha riconosciuto loro un ruolo pubblico.

Restituire spazio alle artiste significa contrastare non solo la violenza fisica, ma anche quella più sottile, sistemica e secolare dell’invisibilità. Ed è in questo orizzonte che l’esposizione si inserisce con forza.

Lavinia Fontana e Fede Galizia: le pioniere del Seicento napoletano

Il percorso si apre con due protagoniste “forestiere”, Lavinia Fontana e Fede Galizia, attive per la committenza napoletana nella prima metà del secolo. Le loro opere presenti in apertura di mostra dialogano idealmente con l’irruzione caravaggesca nella città.

Se Fontana porta a Napoli il suo stile raffinato, attento al ritratto psicologico femminile e al decoro monumentale, Galizia introduce la delicatezza iperrealista delle sue nature morte, un genere in cui eccelse quando alle donne venivano spesso concessi solo soggetti “minori”.

Le tele raccolte mostrano la qualità tecnica e la padronanza culturale di due artiste capaci di interpretare i gusti dei committenti locali, nonostante barriere di genere e provenienza.

Artemisia Gentileschi: la potenza femminile nel cuore della mostra

Fulcro emotivo e simbolico del percorso è l’arrivo a Napoli di Artemisia Gentileschi, icona internazionale della resistenza femminile e della trasformazione del trauma in arte.

La mostra presenta importanti dipinti dell’artista mai esposti prima in Italia.

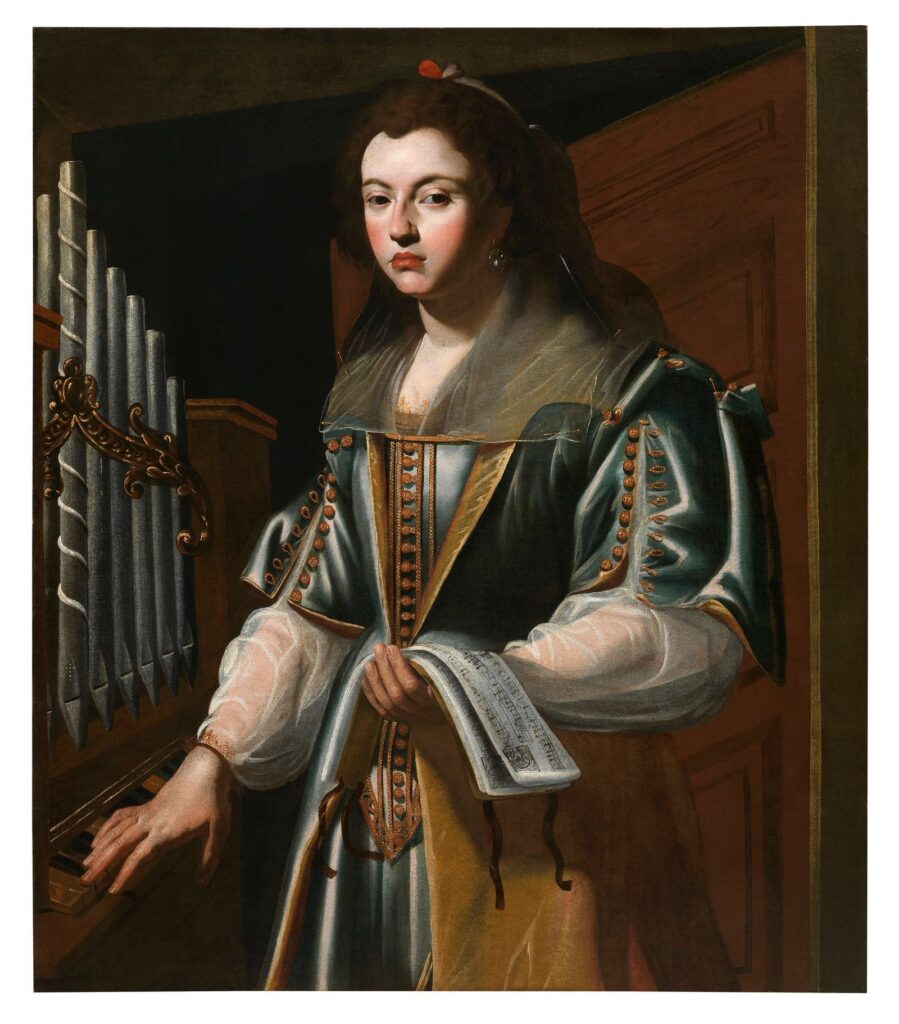

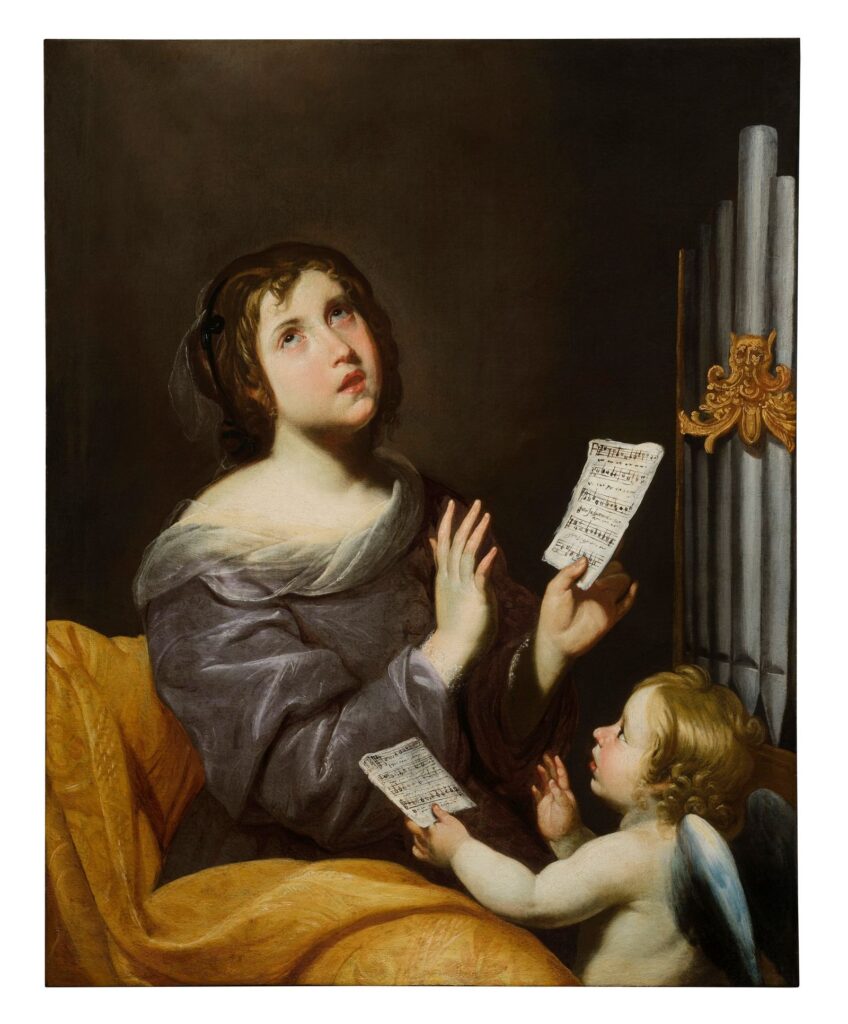

Tra questi spicca la straordinaria Santa Cecilia (1645–1650 circa) proveniente dalla Collection of The John and Mable Ringling Museum of Art (Florida). In quest’opera, Artemisia ritrae la santa della musica con un’intensa monumentalità: non una figura fragile o estatica, ma una donna forte, concentrata, che stringe l’organo portativo con mani solide e consapevoli.

La luce radente scolpisce il volto e il panneggio con un dramma tipicamente caravaggesco, mentre l’espressione assorta evoca un’identità autonoma e determinata.

È un’immagine che risuona potentemente nella giornata di oggi: Cecilia non subisce, sceglie. Non è oggetto del quadro, ne è il soggetto.

Giovanna Garzoni e Annella di Massimo: talenti paralleli

Il percorso prosegue con il breve ma significativo passaggio a Napoli di Giovanna Garzoni, una delle più raffinate pittrici del Seicento europeo. Le sue carte e tempere, di cui la mostra presenta una selezione, rivelano una sensibilità minuziosa e quasi scientifica.

Il tratto delicatissimo, l’uso sapiente della luce e la precisione botanica mostrano come Garzoni abbia portato a Napoli una nuova forma di osservazione, più intima e più moderna.Accanto a lei emerge la figura affascinante di Diana De Rosa, detta Annella di Massimo, una delle poche artiste nate e formate a Napoli.

I suoi dipinti, qui finalmente valorizzati in un contesto monografico, mostrano una sorprendente maturità caravaggesca: volti intensi, drammaticità calibrata, un uso quasi emotivo delle ombre. La sua presenza in mostra non ha solo valore storico: ricorda quanto talento femminile sia stato taciuto, disperso o attribuito a uomini.

Le “dive” del Seicento napoletano: vite che rompono lo schema

Una delle sezioni più originali della mostra è dedicata alle figure pubbliche femminili della vita culturale napoletana come Adriana Basile e Giulia De Caro.

Adriana Basile, cantante di fama internazionale, di cui la mostra presenta ritratti e documenti che ne testimoniano il prestigio. Basile fu celebrata nelle principali corti italiane ed europee: la sua voce divenne simbolo di un talento femminile capace di imporsi in un mondo dominato da uomini, conquistando rispetto e autonomia economica.

Giulia De Caro, attrice e impresaria, la sua storia è un racconto di riscatto: da prostituta a direttrice di un teatro, ruolo rarissimo per una donna dell’epoca. In mostra, oggetti, stampe e testimonianze ricostruiscono il suo percorso professionale e umano.

È forse la figura che più parla all’oggi: la sua vita è un esempio di emancipazione contro ogni forma di violenza sociale e morale.

Artiste meno note, ma imprescindibili

Per ricomporre un Seicento al femminile il più possibile completo, la mostra dedica spazio anche a figure spesso trascurate: Teresa Del Po: pittrice e miniatrice dalla tecnica finissima, rappresentata attraverso lavori che mostrano la sua padronanza del disegno e la sensibilità narrativa.

Caterina De Iulianis, ceroplasta: le sue figure in cera, presenti in mostra, vengono messe in dialogo con le sculture della grande artista andalusa Luisa Roldán, creando un confronto inedito tra due donne che operarono in un medium spesso relegato all’artigianato, ma di altissima complessità tecnica.

Due capolavori-simbolo della Napoli spagnola

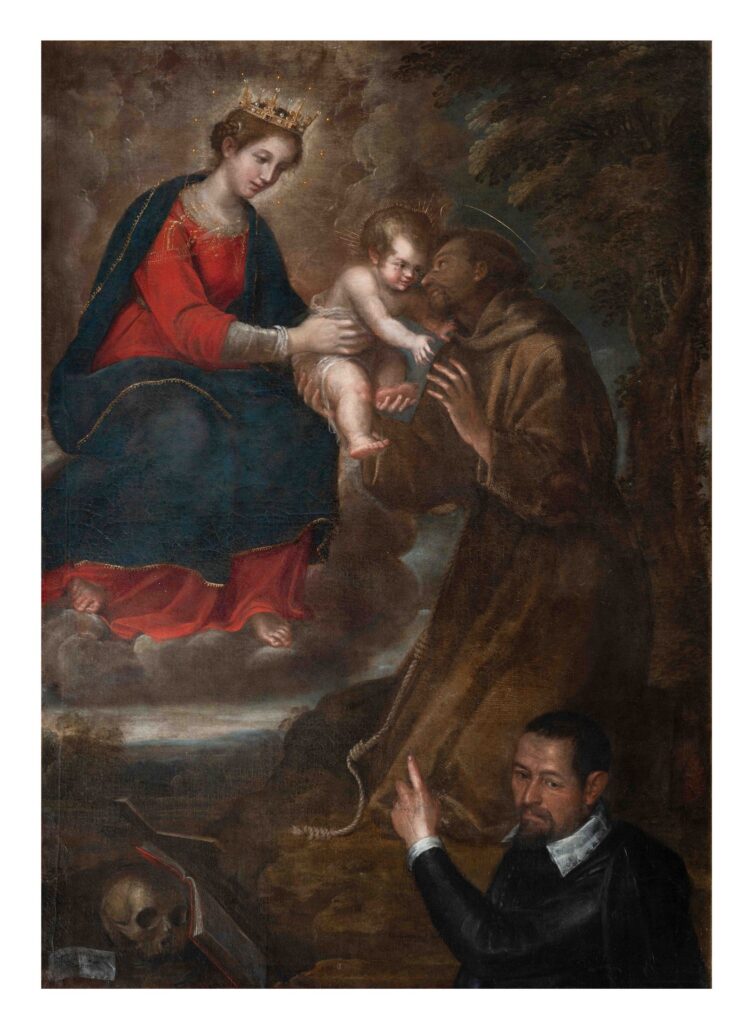

A completare il percorso, due prestiti eccezionali evocano la presenza e il potere delle figure femminili nell’immaginario seicentesco.

Il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez

Un’immagine di straordinaria intensità, dove la regina vedova, figura politica centrale nel mondo asburgico, appare solenne e autorevole. La presenza del dipinto in mostra ricorda il ruolo delle donne nelle reti dinastiche e diplomatiche dell’epoca.

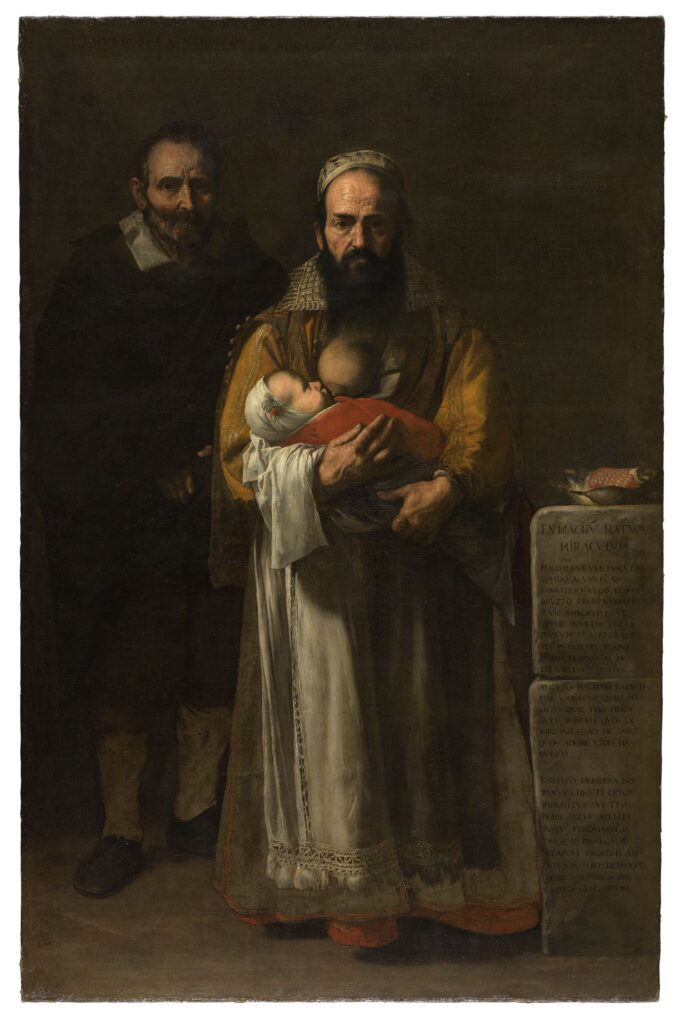

La “donna barbuta”: Maddalena Ventura di Jusepe de Ribera

Uno dei ritratti più celebri e più enigmatici del Seicento. Maddalena, affetta da ipertricosi, viene ritratta da Ribera con dignità monumentale, mentre allatta il figlio. Non è ridotta a curiosità, ma elevata a icona della complessità umana.

In una società che spesso puniva il “diverso”, questo quadro, esposto in mostra, diventa un potente manifesto contro ogni forma di discriminazione e violenza simbolica.

Perché questa mostra conta oggi

Ricostruire la presenza delle donne nella Napoli spagnola significa sfidare secoli di cancellazioni.

Significa ricordare che la violenza contro le donne non è solo fisica, ma anche culturale: negazione del talento, sottrazione dello spazio pubblico, riduzione al silenzio.

Nel giorno in cui il mondo si ferma a riflettere su tutto questo, la mostra offre una risposta costruttiva: guardare alla storia per riscrivere il presente, riconoscendo finalmente alle donne il posto che spetta loro nell’arte e nella società.