Un itinerario tra le opere napoletane di Michelangelo Merisi: dalle Sette Opere di Misericordia alla Flagellazione di Cristo fino al Martirio di Sant’Orsola

Arrivare a Napoli sulle tracce di Caravaggio significa entrare in una città che sembra aver assorbito la sua stessa tensione luminosa.

Durante gli anni difficili della fuga, il Merisi trovò qui un terreno in stretta assonanza con il suo modo di guardare il mondo: vicoli tagliati da lame di luce, improvvisi baleni che emergono dal buio, proprio come nei suoi quadri. È seguendo questo ritmo di ombre e aperture improvvise che si può cominciare il viaggio nelle tre opere che il pittore ha lasciato alla città, quasi fossero frammenti della sua stessa biografia luminosa.

Le Sette Opere di Misericordia: il capolavoro del Pio Monte

La prima tappa è il Pio Monte della Misericordia a via dei Tribunali. Oltre il portone si viene avvolti da un silenzio ‘verticale’, raccolto attorno al grande altare che ospita Le Sette Opere di Misericordia. La tela, enorme e orchestrata con una complessità quasi impossibile, mostra la piena maturità compositiva del Merisi. È un quadro costruito su più livelli narrativi che si intrecciano senza interruzione, con una densità di figure e azioni che richiederebbe, sulla carta, una serie di tele separate. Caravaggio invece ne fa un’unica scena notturna, un dramma urbano in cui le opere di carità corporali vengono rilette come episodi di un’unica ‘visione di misericordia’.

Dal punto di vista tecnico, è un’opera che rivela una gestione della luce d’impressionante precisione. Il chiaroscuro non è qui un semplice effetto drammatico, ma un vero meccanismo narrativo: la luce cala obliqua dall’alto, come se scendesse da una fonte celeste, modellando i volti e i gesti con un’esattezza anatomica che accentua il senso di realtà. Gli studi radiografici hanno mostrato la sorprendente sicurezza con cui Caravaggio affronta la disposizione delle figure: pochissime pentimenti, molte linee luminose tracciate direttamente sul fondo scuro. È la dimostrazione del suo metodo in cui la luce stessa diventa strumento di composizione.

L’angelo che domina la parte alta della scena, sorreggendo il drappo, introduce un registro quasi teatrale: una sorta di “cornice luminosa” che separa e al tempo stesso collega il livello celeste con quello terreno. Le azioni caritatevoli – dall’allattamento del carcerato al soccorso del pellegrino – si collocano in uno spazio angusto e pieno, dove la gestualità è calibrata con cura: ogni braccio teso, ogni volto ruotato partecipa a una struttura compositiva che si regge su diagonali. Eppure, nonostante la complessità, la scena non appare caotica.

La Flagellazione di Cristo al Museo di Capodimonte

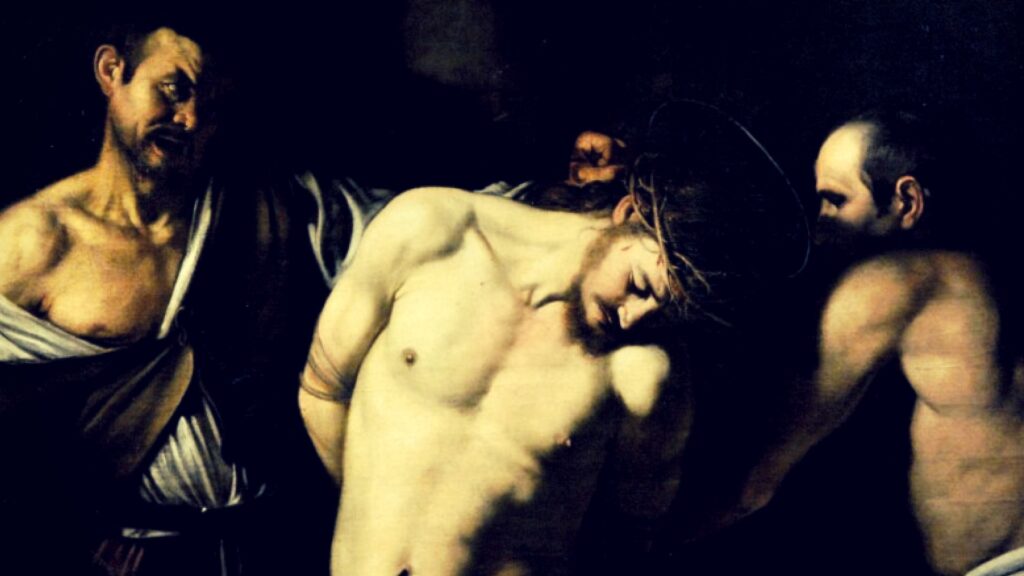

Dalla città vecchia, ci si sposta verso l’alto, al Museo di Capodimonte, dove si trova la Flagellazione di Cristo, realizzata nel 1607. Qui l’atmosfera cambia completamente: se il quadro del Pio Monte è espansivo e plurale, questa tela è ridotta all’essenziale. Caravaggio, infatti, elimina ogni elemento superfluo: tutto è sacrificato a un impianto compositivo rigoroso, concentrato attorno alla figura di Cristo. La colonna è volutamente bassa e costringe il corpo del Redentore a un’inclinazione diagonale che è la vera ossatura dell’opera: attorno a essa si organizzano le linee dei carnefici, che formano un mosaico di movimenti contrapposti.

Tecnicamente, questo quadro è uno dei più “geometrici” della produzione napoletana del Merisi. Le diagonali create dai corpi e dagli arti dei flagellanti convergono tutte sul torso di Cristo, che è l’unica figura realmente modellata dalla luce. Il suo busto appare quasi scultoreo, costruito con una definizione che richiama la tradizione michelangiolesca, ma reinterpretata attraverso l’uso del chiaroscuro: la luce lo colpisce in modo così netto da cancellare quasi del tutto la linea di separazione tra figura e sfondo. I carnefici, invece, emergono a tratti dalla penombra, con volti privati di identità, solo due forze cieche.

Il Martirio di Sant’Orsola alle Gallerie d’Italia

Da Capodimonte si ritorna nel cuore della città, lungo via Toledo, per entrare a nel palazzo del Banco di Napoli, dove è conservato Il Martirio di Sant’Orsola (1610), l’ultima opera del Merisi. Qui il registro cambia di nuovo: non più un dramma complesso e stratificato, né un rito della violenza geometrica, ma un istante congelato. La scena si svolge in un ambiente chiuso, delimitato da una tenda scura: Sant’Orsola, colpita nel petto dalla freccia scoccata da Attila, guarda la propria ferita con una compostezza che è il cuore emotivo del quadro: non c’è retorica del martirio, ma un dolore raccolto, quasi introspettivo.

La luce in quest’opera è calibrata con una sensibilità ancora più raffinata rispetto ai quadri precedenti. Non si tratta di un’illuminazione radente, bensì di un cono verticale che investe selettivamente i volti chiave: quello della santa, quello di Attila che indietreggia, e quello del personaggio alle sue spalle – forse un autoritratto di Caravaggio – che guarda la scena con un’espressione di sgomento trattenuto.

L’opera presenta inoltre una densità materica particolare: le pennellate sono rapide, sovrapposte, quasi concitate, come se Caravaggio stesse combattendo contro il tempo. Il recente restauro ha rivelato figure precedentemente inghiottite dalla penombra: teste, elmi, profili secondari che costruiscono una piccola folla attorno alla santa, trasformando il suo martirio in una scena corale ma soffocata, compressa. Tutto è ravvicinato, tutto è immediato: non c’è distanza, e questo aumenta la violenza psicologica della scena.

Conclusione: un itinerario caravaggesco nel cuore di Napoli

Osservando le tre opere una dopo l’altra, si ha la sensazione di attraversare non solo tre luoghi di Napoli, ma tre stati d’animo dell’artista, tre modalità differenti di affrontare il sacro.

Napoli li conserva come un itinerario non ufficiale della sua memoria e alla fine del percorso si comprende una cosa semplice ma decisiva: Caravaggio non ha solo dipinto Napoli, ma l’ha respirata. Forse è per questo che la città continua a custodire le sue tele come un segreto antico, con luce ed ombra insieme.